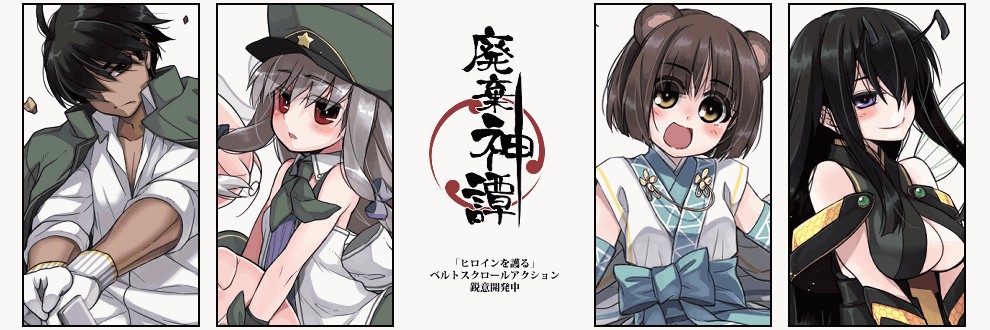

【廃棄神譚】リリエ&クドウの短編シナリオ『泡沫の歌と旨かった豚』を公開!!【進捗報告】

今回の更新は『廃棄神譚』におけるライバルキャラ、

(個人的には『魔界村』で言うところの『レッドアリーマー』的な存在にしたい)

リリエ・ラビット&クドウ・マサムネがメインの短編ストーリー

『泡沫の歌と旨かった豚』を公開です!!

執筆いただいたのは星野彼方さん

(@BeyondTheStar)

本当にありがとうございます!!

皆様、どうぞご一読くださいませ!!

短編ストーリー 『泡沫の歌と旨かった豚』

死んだ森の奥深く、枯れた木の上に腰掛けて、少女は目を閉じる。

すぅっと息を吸い込むと、腐臭が肺を膨らませる。自分の身体の中に、濁った空気を甘んじて受け入れるしかない現状に、たまらなく苛立つ。

(こんな腐ったところで、腐った気持ちで、いったい何を歌うって……)

けれど何とか平常心を保とうと努め、心の中に、静かで美しい水面を思い浮かべる。水紋一つない、凪いだ水面(みなも)。水の上に立って、両腕を広げている自分。

すぐにでも泡粒となって弾けて消えていってしまいそうな、細く薄く脆いイメージを、そっと抱き締めるように手繰り寄せ、現実の腐臭など忘れようとする。そして――束の間、本当に忘れることができる。脳裏に浮かぶのは、手に入れるべき栄光と、帰るべき場所。「こんなところで終われない」という、強い思い。

「……La」

(ボクは――)

だから、リリエ・ラビットは歌う。

「LaLa……La……」

太陽の光さえ、頭上を覆う世界樹に阻まれて届かない、滅びの森に響き渡る歌。想像の中で、世界樹の上、「本物の空」へと駆け巡り、遥かな故郷に羽ばたく歌。

歌っている間は、強く気高く凛々しい、リリエ・ラビットで在ることができる。

LaLaLaと喉を震わせるたび、周囲の息絶えた森が、蘇っていくような錯覚に陥る。そんなものは全部、嘘っぱちだと知っている。死んだものは蘇らない。汚染されたこの森が綺麗な姿になることはないし、昨日リリエが狩って食し、向こうの木陰に骨だけ埋めた豚が息を吹き返すなどということはない。

分かっている。知っている。それが世界の理だ。死んだものは蘇らない。だから、リリエは折れるわけにはいかない。一度でも心が死んでしまったら、二度と立ち直れないと分かっているから。膝を折り、挫けてしまったら、もう立ち上がれなくなってしまうから。

歌い終えて、瞼を開いても――そこに、拍手喝采をするギャラリーは居ない。気配を感じて見下ろすと、木の幹にもたれて腕を組む、クドウ・マサムネの姿があった。豚の戦士は微動だにせず、余韻に浸るかのように目を閉じている。歌を聴いていたのだろうか。

「よっと」

木の枝から飛び降り、着地する。

「ああ、いたのですか。クドウ」

今しがた気づいたばかりといった調子で声をかける。

「ぶふぅ」

腕組みを解き、クドウが唸った。

「ボクはまだトレーニングしなきゃなのです。邪魔はしないでくださいよ」

「ぶもっ」

分かったと言うように頷き、クドウは森の中へと去って行った。

「まったく……」

両手を腰に当て、彼の背中を目で追う。唯一のギャラリーにして理解者。その存在に、少なからず救われているだなんて。

「さて、と」

木の枝にぶら下がり、懸垂を始める。筋力の向上は、何も生きていくためだけに、こなしているわけではない。生きていくだけの生になど興味は無い。いつか還るため、返り咲くため――そのための日課だった。いつかという言葉に駆り立てられるように、日々、鍛錬を欠かさない。体力作り、筋力トレーニング、踊り、歌……。

「ぐぐっ……ぐっ……」

限界が来て、木の枝から手を放した。背中から泥の上に落ち、「ぐぇっ」と声を上げる。ぬかるんだ泥に浸かったまま、荒く息を吐く。目を閉じて深呼吸を繰り返し、ふと目を開けると、上空が目に入る。上空と言っても、そこに空は無い。あるのは、空を覆い尽くす、世界樹の裏側。見下ろされている、と感じる。そのたびに、苛立ちが募る。

「今に見てるですよ……」

呼吸の合間に吐き捨てる。すかさず起き上がり、次の鍛錬メニューに移る。

(いつか、絶対に、ボクは――)

いつか、いつか、いつか。

その、途方もなく夢物語のような言い草を現実にするために。どんな努力だってする。誰にも、この志を笑わせたりはしない。

(いつか必ず、本国へと還る。そして)

短い間隔で駆け込みを繰り返しながら、世界樹を見上げる。そして、もう一度。

「今に見ていやがれですよ」

宣戦布告の如く呟いた。

*

「……お腹が空いたのですよ……」

少々、気合を入れて頑張りすぎた。地面の上で大の字になって、ぶっ倒れる。こんな姿、あの堀部芥やノラ・バルヒェットには絶対に見られたくないが、幸い、今は自分しかいない。人前では、常に気を張り、凛としているべきだ。それがリリエの持論だった。ただし、例外というものも存在する。

近くの茂みが揺れ、クドウが姿を現した。リリエの体勢を見ても、特に反応は示さない。彼の前でだけは、無暗やたらに気を張ることを、とうにやめていた。

クドウが、肩に担いでいた布の包みを地面に下ろして広げる。中からは、森に自生しているキノコなどの山菜が出てきた。死んだ森に自生しているだけあって、見た目も禍々しい。

クドウは手早く周辺から木の枝を集めてきて、手慣れた様子で火起こしを始めた。そろそろリリエが腹を空かせる頃だと分かっていたらしい。さすがは長年の付き合いといったところだった。その距離感は心地良くもあったが、リリエはもちろん、こんな暮らしで安定して腰を下ろすつもりなどない。

火が出来上がり、リリエはクドウが採ってきたキノコを適当に木串で刺して、火で炙った。こんがりと焼き上がったところで、齧っていく。

非常にひもじい思いだが、料理など出来ないので仕方がない。料理の技術を獲得することは、時間の無駄であるとリリエは考えていた。何故なら、ここでの生活など、いつか捨てるつもりでいるからだ。捨てるつもりの場所に適応するなど、おかしな話だ。何より、適応してしまうこと自体が、何かに負けるみたいに思えて、気に入らない。

対する堀部芥陣営(リリエが勝手にそう呼称しているだけだが)の芥とノラは、すっかりここでの生活に根を下ろしてしまっているように見える。それが、とにかく癪に障る。

「……こんなに苛々するのは、どう考えても、あいつらの所為なのですよ」

苦みのするキノコを飲み込み、さらに嚙み千切りながら毒づく。

「クドウもそう思うでしょう」

「ぶもっ」

クドウも同意している。同意しているに違いない。

つと、串刺しのキノコを手にしたまま、立ち上がる。がぶりとキノコを噛み千切ると、残った串を森の先に向けて掲げ、宣言した。

「行くですよ、クドウ。今日こそ、連中に一泡吹かせてやるのです」

「ぶもも」

クドウが五本の串を一気に食し、のそっと立ち上がる。

「いざ! 出陣ですよ! 食料があれば奪ってやりましょう!」

*

「……誰なのですか、あれは」

木陰から顔を覗かせ、リリエは呟いた。

視線の先には、堀部芥とノラ・バルヒェットの二人が暮らす家がある。他に人間がいるはずもないのだが――。

「堀部芥の拠点に、知らない女がいるのですよ」

窓から垣間見える人影。まったく知らない人物だった。これまで、この森で見かけたことも無い。何より、その服装が目を引いた。

(あれは、本国の……)

とすると、本国から来たのだろうか? そんな人物が何故、芥たちの拠点にいるのか?

疑問点は山のようにあったが、何より気になることがあった。それは――。

「何なのですか、この美味しそうな匂いは!」

「ぶも、ぶも」

隣でクドウも、しきりに頷く。

とにかく良い匂いがするのだ。匂いの発生源は、明らかに芥たちの家の中から。

向かって来る最中、この拠点に近づくにつれて、どんどん匂いが強くなっていたから、もしやとは思っていたのだが。途中からは、ほとんど匂いにつられるまま歩いていた。

「……どうやら、あの女が食料を調理しているようですよ」

「ぶもっ」

この距離からの匂いでも分かる。匂いだけで分かってしまう。

(ぜ、絶対に美味しいヤツなのですよ……!)

自然と涎が垂れてくる。

「…………じゅる……」

実際に口の中に入れたなら、どれほどの美味が味わえるのか――。

「……はっ!」

正気に戻り、ぶんぶんと首を振る。

「こ、こら、クドウ! 涎が出ているですよ!」

「ぶ……ぶも!」

「情けないですよ! この程度の匂いに敗北しては駄目なのです!」

「ぶも……」

「そんな目で見るなです! ――そうです! 良いことを思いついたですよ」

「ぶるる?」

「奪ってしまうのですよ、クドウ。食料も、あの女もです!」

「ぶふぅ……」

「どうしたのですか? 気が進まないようですね。相手が女だからですか?」

「ぶも」

「こんなところに紳士など必要ないのですよ! そんなものは泥と一緒に捨てるのです! あの女がいれば、きっとボクたちの食生活が豊かになるのですよ!」

「ぶ……ぶも」

それは魅力的だというように、クドウの目に少しずつ光が宿る。

「ボクたちは料理の技術を習得する必要がないのですから、時間の無駄にもならないです。いざ本国へ出発する時が来たなら、そのときは、あの女も用済みです。捨ててしまえば良いのです! ボクたちの目的と矛盾しないですよ」

「ぶも……」

女を捨てる、と言った途端、再び気乗りしない感じにクドウが声を上げる。

「美味しい食事にありつきたくはないのですか、クドウ!」

「……ぶも!」

それは食べたいとばかりに鼻息を荒げてくる。

「それに、もし本国から来たのなら……聞きたいこともたくさんあるのですよ」

かくして謎の女(と旨そうな食事)奪取作戦に決定を下し、拳を握り締める。

「では、行きましょう。欲しいものは何としてでも手に入れる、それがリリエ流です!」

木陰から飛び出して家の正面に回り、とりあえずノックした。

(この程度の扉、クドウに蹴破らせても良いのですが、まずは相手の油断と隙を狙うのです。策士リリエ、実に華麗で頭脳派な作戦なのです!)

「はぁい?」

声がしたかと思うと、拍子抜けするほど簡単に扉が開き、警戒心などまったくない様子の少女が顔を出した。攫おうとしているこちらが不安になってしまうほどの無警戒ぶりだ。

「お客さん……? あの、どなたですか?」

おずおずとした様子で、リリエとクドウを交互に見る。

「初めまして。……そちらのかたは……豚、さん……?」

ずっしりと立つクドウに対し、少女は躊躇いつつも怯えた様子は見せない。

(……へぇ)

リリエは、少女に対する認識を、少しだけ改めることにした。クドウの外見を見て、まったくの恐怖心や警戒心が無いわけではないだろうが、それを表に出すことが相手を傷つけるかもしれないことを、恐らく目の前の少女は知っているのだ。だからこそ、平然とした態度で敬意をもって相対し、接しようとしている。その心意気は立派なものだ。

「あたしは、明狸。穐里明狸といいます。芥さんのところで、お世話になってます」

「あーっと……ボクはリリエ・ラビットですよ。こっちはクドウ・マサムネ」

(……あ!)

あまりに純粋な目で真っ直ぐと話しかけてくるものだから、つい、本名を名乗ってしまった。これはまずい。もしこの女に、芥たちの口から、リリエたちについて気をつけるようになどといった内容が伝えられていたりしたら……!

「リリエさんと、クドウさん……ですか」

明狸と名乗った少女は、初耳といった様子で首を傾げる。どうやら、名前に聞き覚えは無いらしい。

ほっとした半面、少しムカついた。仮にも好敵手のはずなのに、あまりに無関心すぎやしないか。もっと興味を持て、興味を。頻繁に話題に出せ。「おのれ、リリエめ……」とか、「リリエとはいつか決着をつけねばな」とか、そういうのを三歩ごとに口にしろ。

(こちらばかりが意識しているみたいで、気に食わないのですよ……。まったく)

「ボクたちについて、芥から何か訊いてないですか?」

だからつい、そんなことを口にしてしまった。もし明狸が、リリエたちが敵だと気づき悲鳴を上げたなら、一気に襲い掛かって捕らえてしまおう。そんなことを考えていると――。

「あ、もしかして……」

明狸が指を頬に当てる。やっぱり知っていたのかと期待したのだが……。

「芥さんたちの、お知り合いですか?」

そう問われてしまった。

「知り合い……と言えば、知り合い……ですよ。実は今日、約束をしていて……」

「ぶもも……」

クドウと一緒に、もごもごと口ごもる。実際、芥たちとの関係性について説明しろと言われたら、どう言えば良いのか分からない。

「はっ! ひょっとして、オトナな関係だったり……?」

両手を口元に当て、最大級の衝撃が走ったという顔をする明狸に、慌てて首を振る。

「無い、無い! ありえないのですよ!」

「ぶも! ぶも!」

あまりの剣幕にたじろいだのか、明狸が慌てて頭を下げる。

「あ……そう、ですよね。すみません」

「そうです、そうです!」

つい前のめりになって力んだ瞬間――。

ぐるるるるぅ……。

腹から情けない音が鳴った。顔が赤くなる。

「あ、ちがっ……今のは……く、クドウ! クドウのお腹から鳴ったのですよ!」

「ぶも……」

「あの、ひょっとして、お腹が空いて――そうだ! 今ちょうど、食事の準備ができたところなんです。立ち話もなんですし、食べて行かれませんか? 芥さんたちも、そのうち帰ってくると思いますので、一緒に食事でもしながら待ちましょう」

両手を合わせて、笑顔で明狸がそう言った。

「でも、芥さんたちには内緒ですよ? あたしからの、おすそ分けです」

「はぇ?」

「ぶも!?」

「さ、どうぞどうぞ。上がってください。と言っても、あたしの家じゃないですけど……」

招かれるまま、足を踏み入れてしまった。長い長い付き合いではあるが、芥の家に上がり込むなど、初めての経験だ。

「座って、お待ちくださいね」

椅子に腰かけ、卓の前でクドウと二人、座して待つ。どうして、こんなことになったのか。非常に居心地が悪い。時折、首を動かしてクドウと目を合わせるが、互いに何も言わず、また正面へと向き直る。そんなことをしばらく繰り返していると、鍋を手にした明狸が戻って来た。

「今日のお料理は、お肉と山菜の果実煮込みに、香草と木の実の炒め和えを添えて、です」

言いながら、明狸が正面に座る。

「ごくり」

「ぶもふ」

唾を飲み込む。その見た目。匂い。ぐつぐつという音。視覚と嗅覚と聴覚に、全身全霊で「美味しいぞ」と訴えかけてくる、恐るべき料理が今、目の前にあった。見たところ、山菜と豚の肉が、贅沢に使用されている。

「はい、手を合わせてください」

「え?」

「ぶも?」

「食事を頂く前には、こうするんですよ。食材への感謝です」

明狸の真似をして、両手を合わせる。クドウもそれに倣った。

「いただきます」

「……いただきます」

「……ぶふぅ」

竹箸を手に、鍋から器へと盛った具を覗き込む。一枚の豚肉を持ち上げると、信じられないくらいに柔らかい。つまんだ部分から肉汁がたっぷりと溢れて、滴り落ちる。

口に運んで、ぱくっと放り込んだ瞬間――。

(……何ですかコレ!?)

驚きのあまり、身体が硬直する。あまりに革命的な体験だった。

(豚の肉が、口の中でとろけて……溶ける……! キノコの感触と合うです……)

「ぶも! ぶも!」

隣ではクドウが、旨そうに次から次へとバクバク平らげていく。

「この豚肉、独特の臭みが無い……果実みたいな味もするですよ?」

顔を上げて言うと、「そうでしょう!」と明狸が身を乗り出してきた。

「あらかじめ草の実をすり込んで、豚肉の臭みを消しているんです。果実を煮込んだお鍋で、山菜と一緒に調理していますから、味の統一感もあると思います。お肉本来の旨味も引き出していますよ」

「な、なるほど……」

「ぶ、ぶもも……」

ニコニコと解説する明狸に気圧される。

「実はこれ、あたしがこの森にやって来て、最初に芥さんたちに作ったものなんです」

感慨深そうに呟いた明狸に、リリエは、ここへやって来た目的を何とか思い出した。

(……話を聞くチャンス!)

「この森にやって来たって……どうしてなのです?」

「それは……分かりません」

「分からない……?」

「落ちてきたんです、あたし。世界樹の上から」

「…………」

「そのときのショックなのか、記憶も無くて。だから、あたし……自分が誰なのかも、よく分からないんです。名前が穐里明狸であることだけは、覚えてるんですけど」

「そう、なのですか」

思っていたより、重めの境遇だった。

「記憶……いつかきっと、戻るのですよ」

口にするつもりの言葉ではなかったが、決して口先だけのものではなかった。

明狸は、一瞬、驚いたような表情を浮かべ、嬉しそうに笑った。

「ありがとうございます」

照れ臭くなってリリエは視線を落とし、目の前の料理を味わうことに集中する。その様子を、楽しそうに見守っていた明狸が唐突に言った。

「……リリエさんって、可愛いですね」

これまで。誰からも言われなかった言葉だ。芥からも、ノラからも。クドウは、言ってくれていたとしても、全部「ぶも」か「ぶふ」だ。

(この子――超・超・超絶、良い人なのです!)

感激のあまり、たった今、認定した。

「そ……そうなのですよ! ボクは可愛いのです! そのあたりが、芥はまったく分かっていないのです!」

自然と声が大きくなる。

「ぶも!」

隣では、何故かクドウまでもが自慢げに腕を組み、頷いている。

「ボクは本当に非常に可愛いですので、持て囃されて然るべき存在なのです! ですから、いつか――」

言いかけて、口をつぐむ。今日会ったばかりの少女に気を許し過ぎだ、と心の内の理性が囁いた。自分の大事な部分まで、さらけ出してしまう必要はない。

「笑っているリリエさん、とても可愛いです」

「笑ってる……です?」

明狸に言われて、自分が笑顔で食事していたことを知る。

「やっぱりあたし、お料理が好きです。自分がどこから来たのかも分からないですけど……たぶん、あたしは、記憶が無くたって、どこにいたって、料理が好きなんだと思います」

明狸が食卓を見回す。

「リリエさんは、何か好きなことありますか?」

「ボク、です? ボクは……」

言い淀む。会話で困ったときの秘技、質問に質問で返すことにする。

「明狸は、どうして、料理が好きなのです?」

「料理は、人々の笑顔を繋ぎます」

心なしか背筋を伸ばし、姿勢を正して、彼女は言った。

「……あたしは、そう思います」

その凛とした表情が、わずかに眩しく見え、目を逸らす。歌っているとき理想とするイメージに、どことなく彼女の在りかたは近かった。

それで、ふと、当たり前のことを思い出す。

(ボクは、歌うことを愛している)

けれど……だからと言って、どこでだろうと歌うことが出来るならそれで満足だということは無い。それとこれとは話が別だ。好きだからこそ、相応しい場所に立って、相応しい自分で、歌わなければならない。

……相容れない。ひどく、そう思う。

ここの連中とは、やはり分かり合うことはできない。

明狸からは、どことなく芥やノラに近しいものを感じる。この少女は彼らとは違うと一瞬思ったが、根本的なところは似ている気がした。

「ボクは……」

言葉にならない言葉を、ここで口にすべきではない何かを、リリエが紡ぎ出そうとした、ちょうどそのとき――。

クドウの耳がピクリと動いた。それと同時に、

「あれ? 外から物音――」

立ち上がった明狸が、窓に近寄った。

「あ、芥さんたち、帰って来たみたいです。リリエさんとクドウさんがいらしていること、伝えてきますね」

明狸が玄関口から出て行く。

「や、ヤバいです! クドウ! そこの裏口から、ずらかるですよ!」

「ぶも!」

慌てて、クドウとともに裏口から飛び出す。そのまま茂みに飛び込んだ直後、背後から会話が聞こえてきた。

「あれー? さっきまでいたんですけど……」

「……何もされなかったか?」

「はい、もちろん。とても良い子でしたよ。お友だちですか?」

「友だち……」

「とーさま。そんなことより、お腹すいた」

「ああ。そうだな、食事にしよう」

(いや、切り替えが早すぎるですよ!)

そう心の中で叫びつつも、芥たちの拠点を後にする。

「ぶも、ぶも!」

「何です、クドウ? ――あの女を攫わなくて良かったのか、ですか? ……記憶を失っていたのでは、本国のことも何も知らないに決まってるですよ。利用価値がないと判断したのです。決して、絆されたとか、そういうわけじゃないのですよ!」

「ぶふぅ……」

「それにしても……美味しかったのですよ……」

「ぶも……っ!」

隣を見ると、何とクドウが、むせび泣いている。まともな料理にありつけたことが、よほど嬉しかったのだろう。

「クドウ、ほら」

そう言ってリリエは、走りながら両手を持ち上げて見せた。そこには、黙って持ってきた器が二つ。中には、まだ豚の肉が何切れか残っている。

「ぶるるるぅっ!」

クドウが歓喜の雄叫びを上げる。

(堀部芥、ノラ・バルヒェット。それから、穐里明狸……)

相容れないことの再確認。今後も、芥陣営とは敵同士だ。けれど――。

「……次に会ったとき、少しは手加減してやらないこともないのですよ。ね、クドウ」

「ぶも」

そんな風に言いながら。二人は涙を流して残りの肉を平らげ、腐海の奥へと走り続けた。

==============================

短編ストーリー『泡沫の歌と旨かった豚』はここまでとなります。

リリエ、ウザ可愛い。

クドウとの関係も個人的にはとても気に入っておりますヾ(´∀`)ノ

この穢れてどんよりした世界観の中では清涼剤のように感じられて良き。

みんなで是非星野彼方さん(@BeyondTheStar)に

感想を送りましょう(/・ω・)/

応援・支援・ご意見、ご感想等、

いつでもお待ちしておりますっ!!